|

存在”的气息——近距离观看爱德华·蒙克

展览现场 文/钟影 题记:国内新冠疫情还没有完全退却,且国外疫情形势严峻,因此能在国内看到挪威国宝级艺术家爱德华·蒙克的特展,那是无比荣幸和兴奋的。 由上海久事美术馆、上海迈卡文化传播有限公司、挪威Snowflake艺术公司共同主办的“呐喊与回响——爱德华·蒙克版画与油画展”正在上海久事美术馆展出。此次展览继2019年英国大英博物馆“爱与焦虑”爱德华·蒙克特展之后,规模最大、作品最完整的一次以蒙克原创版画作品为主的展览,共53件作品。

展览现场 关于爱德华·蒙克的各方信息,资料考据很多,但在国内能看到原作的机会却颇为难得。第一次近距离观看蒙克,正如他的作品所传递的,观者无论是感官还是精神都经受到强烈的冲击。 首先值得一提的是展陈形式,展览从“生命”、“爱”、“忧虑”、“呐喊”、“故乡”5个板块呈现蒙克从最早的一批版画创作直到生涯晚期创作的作品。每个板块对应一种颜色,“生命”——蓝色,“爱”——黄色,“忧虑”——灰色,“呐喊”——红色,“故乡”——绿色。 “呐喊”板块最为独特,作品只有三件,如果空间能更有压迫感,冲突与对抗性可能更为剧烈,但墙面以红色作为底色已然不失为一种办法,墙面映托《呐喊》中如血与剑一般的天空,无论在视觉还是内心都造成巨大能量的震感。 除了展览主题、展览形式外,展览作品传递的信息及感受似乎让我更能直接体验到展览自身的“气息”。 自打我出生之后 且自从我了解这一概念以来, 生命焦虑就像顽疾医院 一直在我体内冲撞咆哮—— 它是我父辈身上双重的遗传。 它就像对我布下的一道符咒, 整日如影随行,驱之不去。 虽则如此,我仍时常感到 我必须拥有这种生命的焦虑, 它对我而言至关重要、不可或缺, 没了它我便无法生存—— 恰如生命必定有疾病相随。 在没有这种生之焦虑和疾病伴随的时期, 我觉得像是航船面临风暴却没有了舵, 并自问何去何从,哪里才是陆地?—— 一边是身处无底深渊边缘的人之渺小, 一边是他直冲云端的勃勃雄心。 ——爱德华·蒙克 蒙克一生在与死亡对话,他说,“死亡是生命的开始——新的结晶”。这一位一生与死亡、疾病、焦虑纠缠的人,在我看来,似乎才是真正爱这个世界的人。 年幼时期,家人离世,蒙克五岁时,母亲死于肺结核;十四岁时,姐姐也因病过世,事业发展初期,父亲,弟弟也相继离世。周围的私交也都没活过40岁。蒙克自己也曾因经精神抑郁被送入医院。一生中还经历过两次世界大战,最终还活了80多岁。这种深入骨髓的痛苦,不得不让人佩服他的精神。 这股精神,是我想说的展览传递给我的气息——“存在”。

《病中的孩子 I》,四色石版印刷于宣纸,1896年 蒙克在巴黎印刷商克洛处制作 蒙克的作品最让大家直观感受到的是情绪,恐惧、焦虑等。其中作品名称就直接表达了这种感觉,《病中的孩子》、《母亲之死》、《在灵床旁》,这样的名称从字面和大体视觉画面就了解到早期亲人的离世。除了情绪,是否还有一个“存在”是作品里传递出来的?将瞳孔放大再看一眼画面,光线聚焦在人物脸上,他去掉了周围妨碍光线的那些细节,周围没有物体,那都是多余的,人物面部苍白灰暗,就像灌了铅一样沉重。是的,他将每一个生命体最原始、最真实的那颗灵魂给你看了。 我想起电影《阿凡达》中,男女主角的一句话:“I see you”。我看见你了。而看见,就是爱。希望有一双爱的眼睛,能看到他们的一举一动。

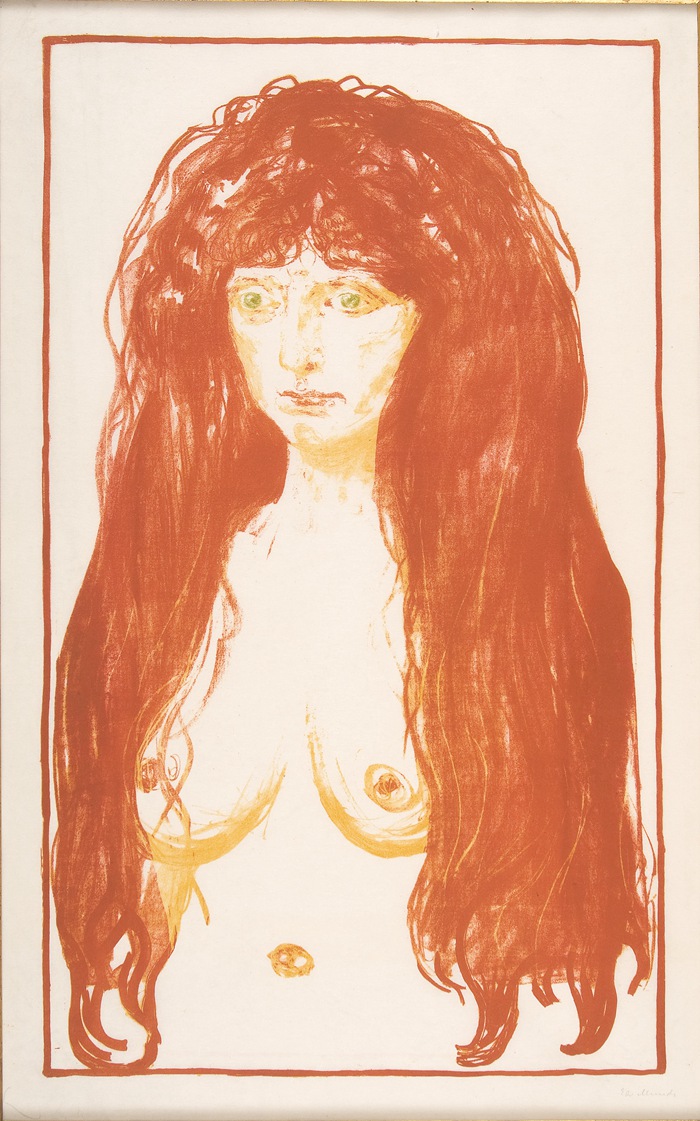

《红头发绿眼睛的女人:罪》,石版画,1902年 蒙克说“自己是一个被诅咒,被迫四处游荡,无法得到安宁的灵魂。”部分原因是因为亲情、爱情没有带来稳定感。想要依恋而不得。那个红头发绿眼睛的女人,也是展览中给我印象最深刻的是作品之一,困扰了蒙克一生的女人图拉·拉尔森。 蒙克对女人的感受:诱惑者、贪婪者,他既憎恶又深深渴望,形容女性就像旧时的意大利艺术家们一样,但玫瑰的刺太过扎人。爱情并没有在蒙克的生命里长期稳定停留,但爱情带来的迷幻、想象,最终的爱而不得却是压倒性的。 你的侧脸像是圣母玛利亚, 你的嘴唇似乎因痛苦而微张着。 我带着焦虑问你是否悲伤, 但你只是亲亲地说,我爱你….. ——爱德华·蒙克

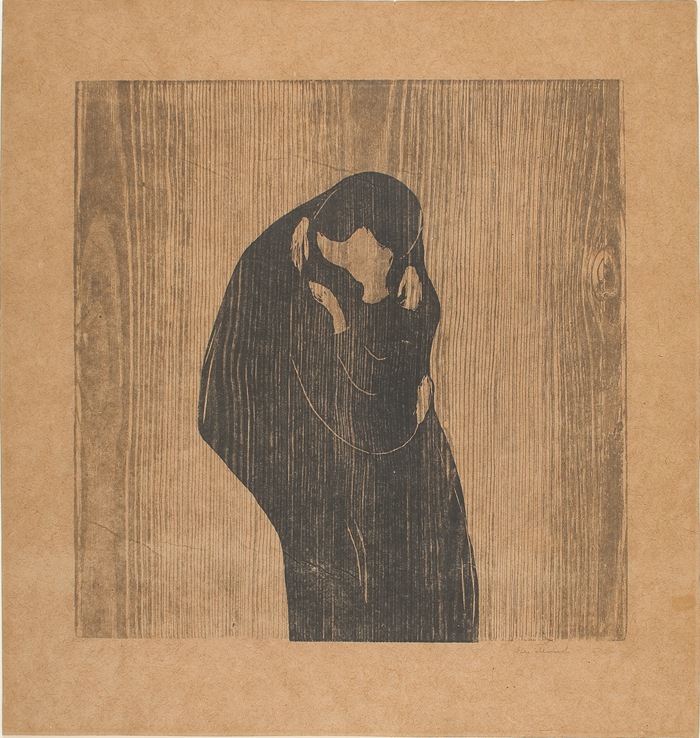

《吻IV》,双色木刻印刷于浅棕色纸板, 1902年蒙克亲自制作 展览中还有一幅作品《吻》表现蒙克爱情上的深刻矛盾。画面中的人即使有精神上的接触,但视觉上感官也是缺失的,面部空白,手像棍棒挂钩,人物接触外界的特点被删去。 与人接触是恐惧的,他害怕自我意识被其他个体瓦解。那些压倒性的情感,犹如鲜活的生命存在一样。

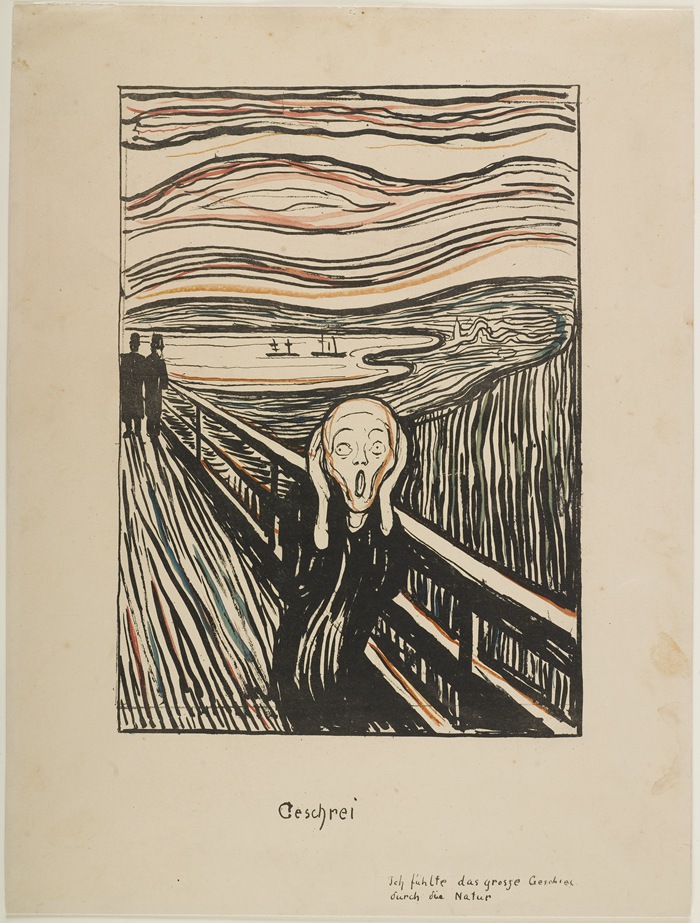

《呐喊》,黑色石版印刷,手工上色(红、橙、蓝、绿)1895年蒙克在柏林印刷商拉塞利处制作 “呐喊”板块置于红色空间里,只有三幅作品,如前文提到,我想策展人的用意是利用空间和表面的压迫感,就像蒙克的《呐喊》用万能的主观性传达他每次在把握某个主题时或被某种情绪控制时——爆发个人的体验。不仅是体验,更是一种存在,就像此时此刻,我在作品面前加促呼吸一样。 我与两个朋友走在路上——正是夕阳西下时分——我感到一丝伤感——天空陡然间变得血红。我停下脚步——依靠在栏杆上,累的要死——我望向那些如血与剑一般的红火云朵——望向蓝黑的峡湾与城市——朋友们走远了——我还站在那里,因焦虑而战栗——我仿佛听到天地间传来一声尖叫,那尖叫声刺破大自然,响彻寰宇,经久不息。 ——爱德华·蒙克

《呐喊》,黑色石版印刷,手工上色(红、橙、蓝、绿) 1895年蒙克在柏林印刷商拉塞利处制作 我不能置身于他描述的情景中,但深刻体验到他描述被某种情绪控制时,他个人的体验,他的存在!如同心理学上的一种表述:你存在,所以我存在。 纵然作品现在看来多么的伟大,但当时的蒙克在挪威和欧洲经历长时间大众和媒体的嘲讽,他画过很多自己的肖像,其中我最喜欢的是这一幅:半开的眼睛,蔑视的眼神,以此作为对外部世界的回应。当一个人不断落入到极端的情况,外在世界残酷不仁,内在自成一套的体系成为唯一的救赎。

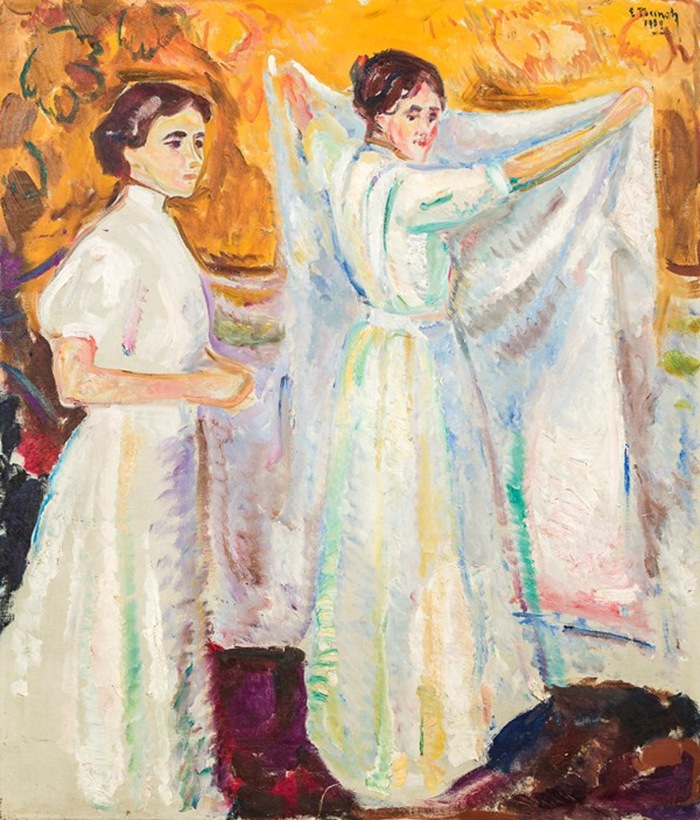

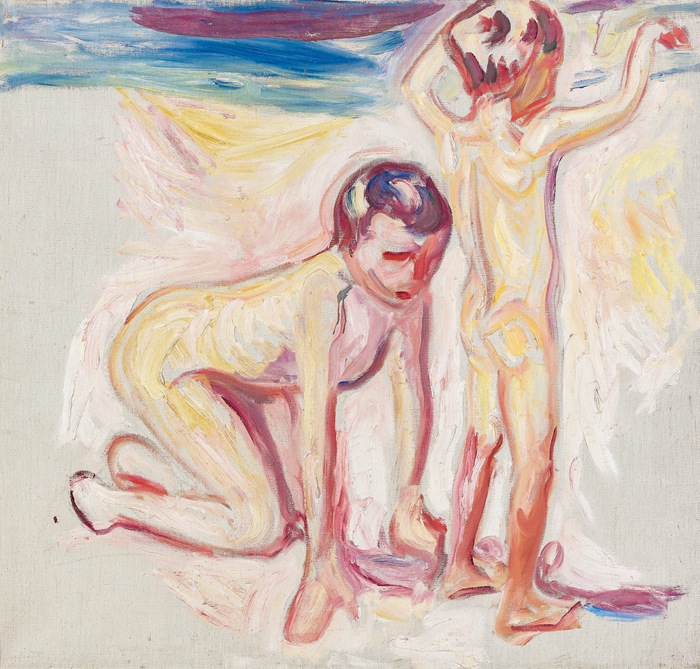

《自画像》(作品来源于网络,展览现场无此作品,仅供叙事呈现) 相对于在困境中走入极端的艺术家,我更敬佩蒙克通过治疗与惊人的创造力完成自我救赎。艺术创作是蒙克对人类尤其心理进行一种新的革命性的理解,最后我想用蒙克晚期的作品也是展览中6幅油画中的2幅作品来以此敬畏蒙克对于生命存在的敬畏。 在医院休养期间,为照顾他的护士创作了《护士拿着床单》,后期回到故乡,创作了《海滩上的两个男孩》,深刻的存在,既是毁灭力的根源,也是创造力的源泉。

《护士拿着床单》,布面油画,1909年

《海滩上的两个男孩》,布面油画,1911年 |