|

东风寻芳黑水畔 万紫千红才是春 ——文学社团《绿源》促进大语文教学、强化文化育人的实践与探索时间:2021-12-14 《语文新课程标准》明确指出:语文课程要培养学生在语言方面的基本功,也应该发挥其对学生情感态度的熏陶感染作用,发挥其提高学生文化品位和审美情趣,审美能力的作用。文学应该在语文课程中占有重要的位置。因此文学承担着培养学生人生体验、健全人格和终极关怀的重任。人民文学杂志社常务主编、作家、诗人韩作荣先生说:“所谓校园文学是这样一种样式,它犹如一叠崭新的人民币,没有经受油垢的侵袭,鲜活、生动、清晰、质朴地流露着对真善美、对人性中最美好一面的景仰。”这段话明确生动地指出了校园文学的作用,它能使学生在阅读和创作中提高认识、训练思维、陶冶情操、净化情感、完善人格,是培养中学生人文素质的重要渠道。使学生爱学语文,学好语文,提高语文教育教学质量,使语文教师积极主动地研究作文教学策略,实现角色转换,一直是语文教学改革的重要内容。 长期以来,传统语文教学打着“工具性”、“规范化”、“科学化”等幌子,做了许多违背语文学习规律的工作:不顾语文学科的特点,远离生活活水和人文底蕴的滋润、漠视学生的主体体验和个性差异,忽视学生的创新意识和实践能力。表现在写作教学方面,那就是命题脱离实际,学生一筹莫展,写作趣味荡然无存,写作指导,纸上谈兵,无的放失,难以切中要害。从这个意义上说,作文教学必须冲破传统的樊篱,走出为写作而写作的泥沼,从提升学生生命质量,夯实学生可持续发展的基石等终身学习的层面上来理顺作文教学的思路。不断注入时代活水,实施全程优化,树立“大作文”教学观——面向全体学生,面向学生的每一方面,在强化课堂的同时,向课外、向生活延伸;在强调作文的同时,向做人高度提升;在养成良好习惯的同时,树立学生的现代观念和意识。多年来枣园镇初级中学通过校园文学社团在学生写作和作文教学方面进行了大量实践,探索大语文教育,促进文化育人,取得了丰硕成果。 半亩方塘一鉴开 八百里伏牛之怀抱,雪枫将军故里,文峰(先主)山下,黑河岸边,有一所人才辈出声誉日隆的学校,她就是河南省镇平县枣园镇初级中学,该校的校园文学经历了三十余载不平凡的历程,由三十多年前的《萌芽》,历经《文峰》《河边》《绿源》《心泉》的浇灌滋润,于2001年3月成立了绿源文学社,编印社刊《绿源》,定期组织开展丰富多彩的活动。在该文学社的培养影响下,成长了数名年轻的作家、诗人,他们已出版小说、散文集、诗集数部,有几位老师和学生已成为市县文联成员。 该校有着浓厚的校园文学艺术氛围和多年文学社建设经验。语文教学是学校的强势项目,校园文化建设已形成学校德育品牌,它为学校文学社的发展提供了得天独厚的条件。多年来,学校在活动上、经费上、人员上给文学社最大的支持,学校重视文学社的建设与管理,营造大语文学习环境,显示了语文学科在学生认识社会、认识生活、认识自我中的积极作用。文学社已成为学校素质教育的一块重要阵地,成为校园文化建设的一朵奇葩。

早在1988年学校就成立了萌芽文学社,以《萌芽》作为社刊名,定期编印优秀作品集。以文学爱好者为点,以全体学生为面,培养学生阅读写作能力,全面提高学生素质。近年来,在学校领导的重视下,在文学社原来的基础上进行了强化和调整,进一步确定优秀教师担任辅导人员,进一步明确任务要求。在学生中广泛开展宣传活动,充分调动学生的积极性,让很多喜欢文学写作的学生加入了文学社,又从文学社成员中选拔品学兼优的学生担任文学社社长,负责文学社的具体组织工作,负责开展具体的文学社活动。进一步完善文学社内部组织,成立若干文学小组,培训文学社社长、组长,要求其能够独立开展文学社及文学小组工作。 绿源文学社本着丰富第二课堂,服务语文教学,启悟学生心智,激发写作兴趣,提高文学素养,培养可塑人才的宗旨,坚持“真情为文,展示自我”的方针。为更多的同学开拓文学视野,开通一个展示自我个性和文学才华的绿色通道,为文学天才开启心灵的窗户,打开智慧的大门。绿源文学社的文学主张是“真实”、“真情”、“真我”。真实,就是坚守纯文学的文学立场,坚持文学来源于生活的原则,在尊重现实生活的状态下写作,展示真实的生活和自我。真情,就是坚持“真情为文”的原则,努力挖掘现实背后的情感因素,用一双智慧的双眼去观察生活,用一颗善良的心去感悟生命。真我,就是坚持“展示自我“的原则,写出自己的个性,正所谓“一千个人眼中就有一千个哈姆雷特”。 天光云影共徘徊 学校将文学社工作纳入校本课程管理之中,文学社根据学校的工作安排,根据文学社的宗旨,制定每个学期切实可行的活动计划。计划做到有目标、有措施、有活动内容,责任到人,及时组织与总结。文学社根据计划安排活动,内容丰富多彩。学生在参加文学社诸多活动、发展自己特长的同时,更加明确了奋斗目标,为实现自己的梦想而加倍努力。文学社在老师、家长的密切配合和支持下,把校园文学作为突破口来提高青少年学生的人文素养。文学社更注重指导、搭建平台,教育学生成为视野开阔、感情丰富健康、艺术修养不断提升的真正的大写的人。积极培养学生乐于表达、善于动笔的兴趣,充分调动学生学习的积极性,为她们提供展示写作才华、展现青春魅力的舞台,不仅促进了文化课的学习,也提升了学生的文学素养。

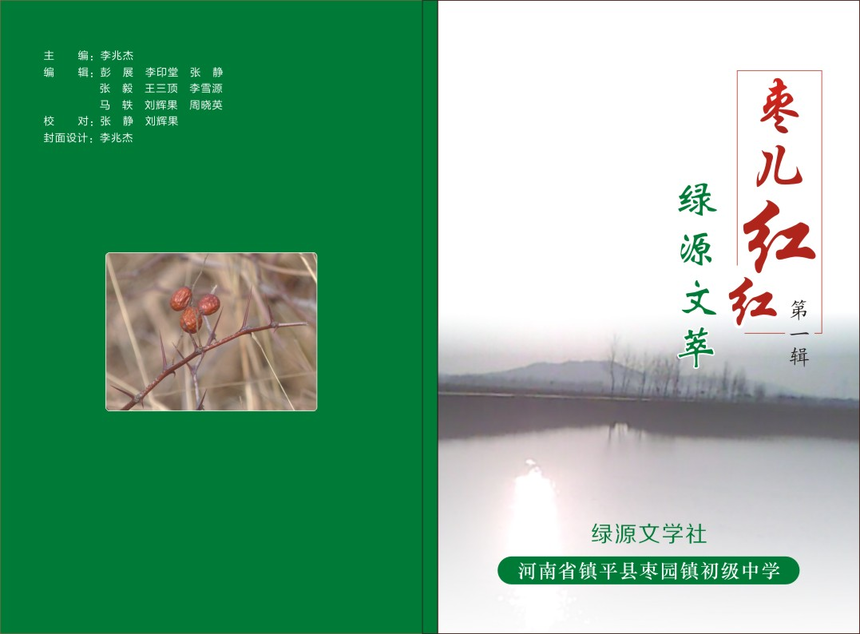

学校定期联系《作文指导报》编辑老师,为学生进行不同类型作文的方法指导、搭建文学阅读与创作发表的平台,教育学生成为视野开阔、感情丰富健康、艺术修养不断提升的高素质人才。每学期召开一次“文学社总结表彰大会”,对优秀师生进行表彰鼓励,文学社优秀社员介绍交流写作经验,发表的优秀作品成为激发全校学生乐于表达、善于动笔写作的有力武器。办好文学社刊物,引起社会的关注,激发师生的热情,十分有利于文学社活动的开展。学校十分注重对文学社学生的成果进行展示交流,最大程度调动每个成员的积极性、主动性和创新性。当学生看到自己的作品变成铅字被争相传阅,听到散发着油墨清香的自己创作的文字被同学由衷的赞叹,就会明白“一分耕耘一分收获”是多么的幸福。学校绿源文学社经常给《作文指导报》《作文》等杂志刊物供稿。文学社学生的作品不断地被刊登发表,这极大地提高了学生读写的积极性。第一个在国家级刊物《中学生学习报》上发表文章的是王文博,第一个出版诗集《青春的藤》的是周林建,还留下一串闪光的名字:袁伟华、闵宛平、李晓宁、王柳、王娟、李壮、李卓、杨囡囡、尚洪洋、周静、李珊、王星、时静柯、王欢、黄杰、张硕、张澳强、李飞宇······

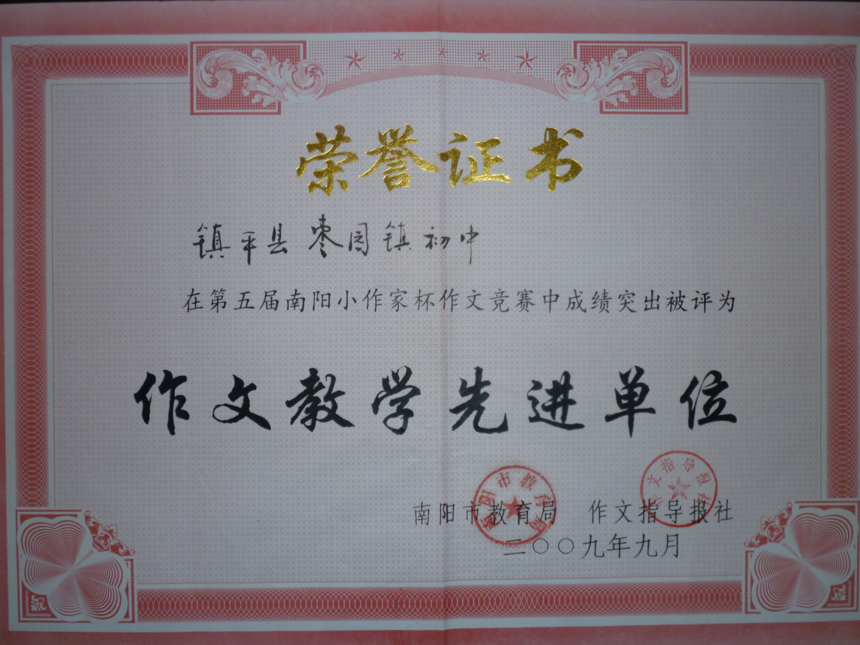

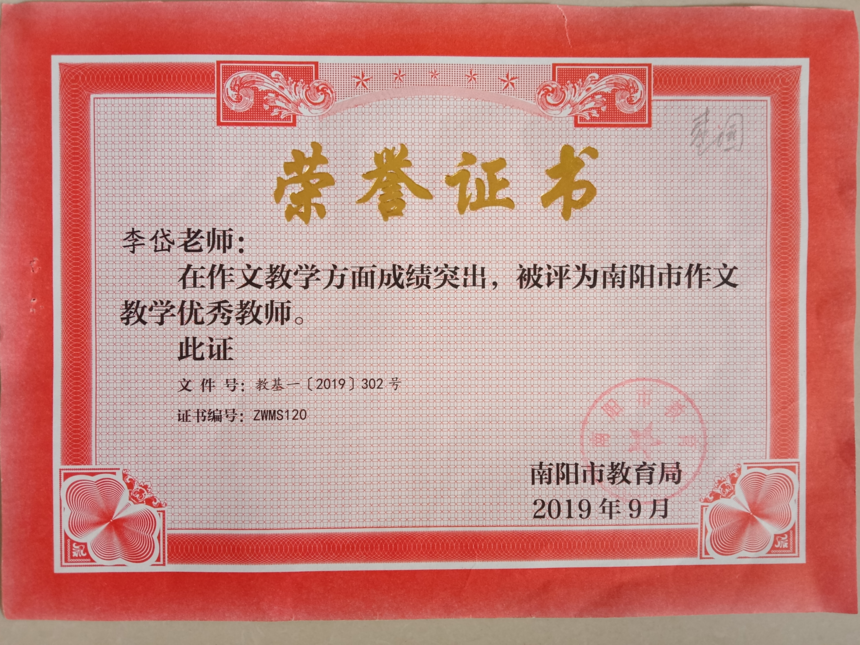

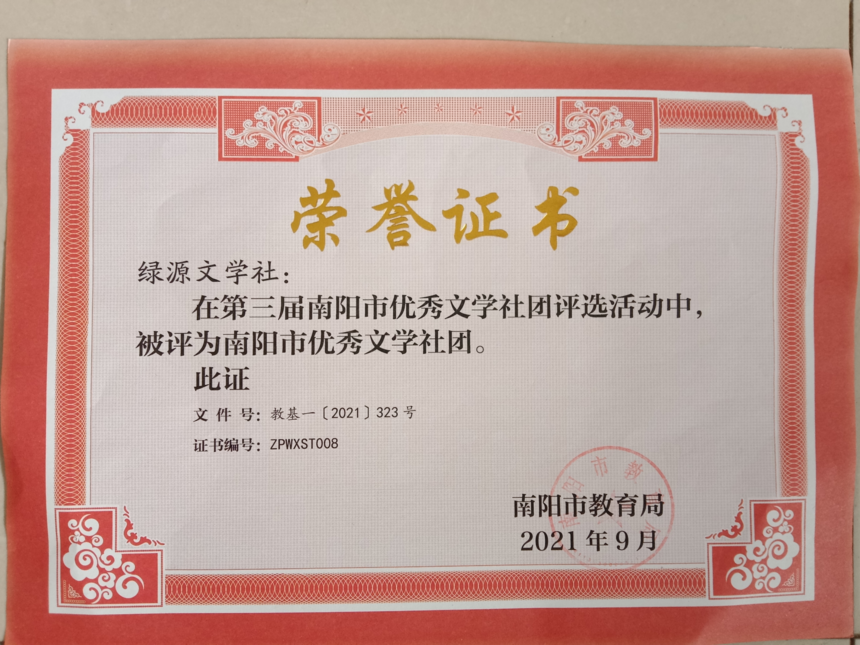

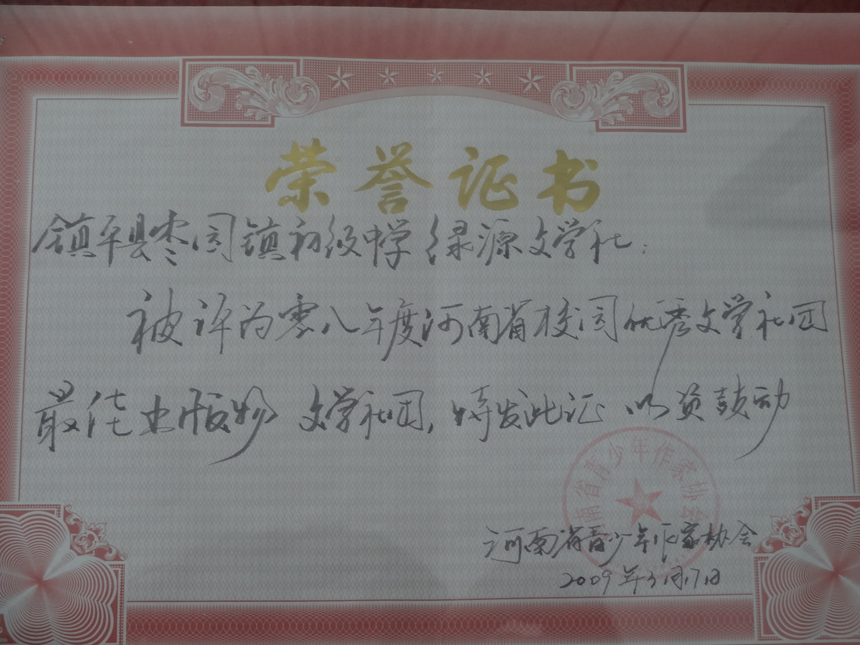

绿源文学社创作硕果累累。自文学社成立以来,广大社员积极投身文学创作,写出了许多优秀文章。至今文学社已经编辑印刷了300多期社报,结集出版了三本学生获奖或公开发表的作文集共800余篇。特别是在南阳市第六届小作家杯作文竞赛中,该校参赛的十四位同学中有三位获得特等奖(全县只有四位同学获得特等奖),其余十一位均获得一等奖。在南阳市第八届小作家杯作文竞赛中,该校参赛的十六位同学全部获二等奖以上奖项,其中有四位获得一等奖。在南阳市第十一届小作家杯作文竞赛中,该校参赛的二十位同学全部获二等奖以上奖项,其中有四位获得一等奖,一位获得特等奖。 20多年来,该校学生在国家级CN刊物上发表优秀学生习作1000余篇,在“小作家杯”、“新世纪杯”、“文心杯”、“春蕾杯”等作文大赛中获奖200余篇。绿源文学社多次承担省市级教科研课题研究工作并获奖,绿源文学社于2002年加盟镇平县校园文学研究中心,先后被评为“南阳市作文教研先进单位”“教育部关工委百家优秀文学社”“十佳校园文学社”, “河南省优秀校园文学社”、“南阳市优秀文学社团”,2009年2月被河南省青少年作家协会评为“最具影响力校园文学社团”,2011年3月被中国青少年写作协会和作文指导报社评为作文教学实验学校。文学社指导教师多次在各类作文竞赛活动中和各级报刊被评为优秀辅导教师,该校先后有十数位语文教师被评为县级名师,南阳市作文教学名师,南阳市文学社团优秀辅导教师,南阳市作文教学标兵。

问渠那得清如许 “七月十五枣红圈,八月十五枣落竿”。从春日的萌芽乃至冬日里的休眠就酝酿着秋日里的丰硕,簇簇小黄花,积攒积攒再积攒,经过风吹雨打,终于串串红红的枣儿挂满枝头秋风。学习是一个漫长的由少到多的积累过程,教学也是如此,语文的学习和教学更亦是如此。“铁打的营盘流水的兵”一本教科书,一堂样板课,收割了一茬又一茬,费时费力效果不佳的努力久之易使人懈怠。作为一名在素质教育春花绽放的今天的语文教师,必须树立开放性的大语文教育教学观念,阅读和写作能力的提高贵在平时的点滴积累,而这又往往被应试的冬霜冲淡,绿源文学社在多年来的社团过程中,尤其是在指导学生作文练习方面进行了一些改革尝试,大胆地放开了学生作文的种种束缚——创设情景让学生在实践中写作、分组评改,在碰撞中提升,结果不少学生作文让人耳目一新。 绿源文学社为开拓学生视野,增长学生知识,开展了各种社会实践活动。辅导老师带领文学社成员了解家乡在改革开放中取得的巨大成就,进一步从家乡的变化中感受祖国的繁荣富强,进而激发学生的写作热情,开拓创作题材;组织文学社成员踊跃参加志愿者活动,走上街头,走向社会,在社会实践活动中受到更多的思想教育,获得更多的课外知识,学会做人,学会写文章。文学社辅导老师按计划开展各种文学讲座活动,比如:小说品读、经典诵读、影视作品欣赏。内容生动活泼,思想性强,富有时代意义。为了提高学生的文学鉴赏和写作水平,文学社辅导老师每学期都要开展以“写作过程”“写作技巧”“写作类别”为内容的序列辅导活动,如作文的选材立意构思、开头结尾技巧、不同类型作文的审题与立意等。学校还特邀作文教学专家来为文学社成员及全校学生作文创作进行专题讲座,为学生走上爱好文学之路铺路搭桥。

苏霍姆林斯基说:“课外阅读,用形象的话来说,既是思考的大船借助航行的帆,又是鼓帆前进的风。没有阅读,就既没有帆,也没有风。阅读就是独立的在知识的海洋里航行。”文学社辅导老师要求学生在阅读中获取知识,获得写作的灵感,从生活中寻求新的写作源泉;指导学生善于观察生活,从生活这源头寻找写作点,把课内外的各种活动与阅读、写作有机地结合起来;指导学生课外阅读,写读书笔记和阅读感悟;指导学生正确地有选择地看电视听广播,开拓学生视野、汲取新鲜营养。节假日也不例外,不仅指导学生适当地看电视节目,还布置学生阅读一定数量的文学作品,做到阅读有目标、有收获。 写作活动是文学社活动的主题歌。要求学生写好在课堂上学习的文章,然后再写自己喜欢写的文章,组织文学社成员积极热情地进行课外写作,采取学生喜闻乐见的形式,选用能激发学生写作欲望、写作激情的方法,积极组织学生参与各级各类征文活动,在参与各种教育活动中充分发挥文学社团的作用。小小文学社,校园大舞台。文学社开展了丰富多彩的活动,如:诗歌散文朗诵会、双语演讲赛、故事会、参观访问、社会调查、文学讲座、征文竞赛、发表习作等等。让学生把在课堂上学到的各科知识,在文学社团活动中予以印证、体验、进而得到升华,汲取营养。在写作训练中,向学生传递“书写自我”的写作理念,激发起学生提升自我的欲望和塑造新我的审美激情。 文学的最高命题:文学就是人学。一个人就是一部丰富的作品,甚至一个人就可以是一部历史。一花一世界,一叶一菩提。一滴水可以折射太阳的光辉,一个人也完全能够透示出时代的全部信息。在书写自我时,学生可以不断地进行扩充阅读与自我反思。使学生明确认识到作文不是单纯地考察语言表达与运用的能力,而是记录生活、感受生活、创造生活的一种形式;是他们表达思想,抒发感情,绽放才情的一种途径。从而激发他们的写作的内驱力,提高她们写作的积极性与自主性;进而推进作文教学改革,提高学生作文质量。 为有源头活水来 巴金先生说过:“文学的目的是使人变得更好”。“本于内心的郁积,发乎情性的自然”(叶圣陶),优秀的作品就是这样产生的。“锁着你的钥匙在你自己手里”,通过各种活动挖掘了学生写作的潜力,思路开阔了,文思也就流畅了,写什么都将会是那么生动精彩,那么令人信服。通过阅读、写作、课外延伸等活动的辐射,形成一种浓厚的校园文化氛围,赋予全体师生美好的情感、诗意的气质和人文的精神。通过校园文学这块净土,让青少年学生的思想得到洗礼,精神得到升华,从而使灵魂变得高贵。 文学社活动既是语文课的继续和补充,更是语文课的拓展与延伸。文学社开展的说话训练、朗诵比赛、文学欣赏、影评、征文投稿、自办社刊、读书报告会、小记者团等活动,增加了学生学习语文的广度和深度,使语文学习和文学社丰富多彩的活动相辅相成、协调并进,学生从多渠道吸取各方面知识,开阔了视野,丰富了情感,优化了校园文化,营造了“大语文”的学习氛围,学生有了显露才华的机会和场所,获得了成功感、满足感,培养了学习语文的兴趣,很多学生变得爱写作文了,善于写作成了他们的一技之长。

绿源文学社作为学校德育建设的重要阵地,肩负着引导和鼓励学生做一个有良好品格、值得尊敬的人的重任。这是学校人文教育的重要内容。开展校园文学社活动,出版社刊,对师生都是一种刺激,这会产生一种激励作用。激励学生进行自我教育,激励教师不断提高自身素质,激励学生之间、教师之间、班级之间自觉竞赛。文学社组织学生参加社会实践活动后,学生不仅运用书本上学到的知识,直接为社会的精神文明建设服务,更重要的是通过贴近生活、了解社会,增强了学生关心时事、关注社会的热情,增强社会责任感和时代紧迫感。有一部分优秀老师和学生已走上领导工作岗位,学生王文博、周林建、李晓宁等参加工作后从事文秘工作,现在都在领导岗位,学生尚月婷、赵倩等分别在出版社和报社工作并取得优异成绩,教师王先瑞、王书畔负责全县教学教研工作,教师李萍、马龙珠等成为市县文联骨干成员,教师杨娟、刘辉果、左梦霞等分别走上县区优秀学校领导岗位,教师张俊伟、张静、李雪丽、周晓英、黄丽、刘丽、周文翠等分别成为其他学校语文教学骨干力量。 20多年来,辅导老师精心筛选学生的优秀习作,编印文学社的社刊,使其成了刊发学生作品和展示他们才华的园地,受到了学生和家长的欢迎,形成了浓厚的校园文学氛围。绿源文学社学生的优秀作品不断入选《作文指导报》《作文》《作文通讯》《作文大王》《语言文字报》《创新作文》《中学生优秀作文》《作文之友》《21世纪中学生作文》《躬耕》《作文新天地》《全国中学优秀作文选》《初中生写作》《同窗》等20多家报刊杂志,多次(年)在全国、市、县级的作文竞赛中获奖。其中《作文指导报》《创新作文》《中考快乐作文》《躬耕》《语言文字报》《作文新天地》等刊物还以专版形式展示了学校文学社学生的作品。

绿源文学社的建设与管理,经过多年的探索与实践,尤其是近年来在全面推进新课程改革的实践中,通过加强组织管理,开展丰富多彩的活动,对大面积提高语文教学质量,培养适应新世纪要求的人才,起到了积极的作用,硕果累累,成效显著。在全面推进新课程改革的今天,文学社将更好地适应“双减”下学校素质教育的需求,不断培养学生的开拓创新能力,提高学生对文章的阅读鉴赏和写作能力,创设更浓厚的校园文学艺术氛围,让校园文学为学校的德育教育锦上添花。 绿源文学社立足校园、放眼文坛,求实创新、积极开拓,努力繁荣校园文学,培养创作队伍,以文学活动和文学作品作为社团生存和发展的驱动力。绿源文学社将在绿源人的不懈努力与追求中逐渐成熟与壮大,以更加高昂的斗志,扛起校园文学这面大旗,争取“起于绿源,兴于四海”。青青的草地孕育了青春的浪漫,明亮的教室孕育着热切的期盼。“绿源文学社”一定会成为更多未来作家、诗人的摇篮。“问渠那得清如许,为有源头活水来”。该校师生辛勤耕耘在这半亩方塘,用心之泉水映出云蒸霞蔚般的云影天光。《绿源》已成为该校一道亮丽的风景。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。在大语文教育和文化育人的道路上,绿源文学社将迈出更矫健的步伐,为提升学生人文素养,立德树人,培养全面发展的社会主义事业接班人再添光彩。 (作者,李兆杰,男,汉族,中共党员,本科学历,中小学高级教师。出生于1977年4月,2000年6月毕业于南阳师范学院中文系。 河南省中小学德育工作先进个人,南阳市中小学语文骨干教师、优秀教师、优秀班主任,南阳市作文教学优秀教师、优秀文学社团辅导教师、作文教学标兵。镇平县第六届十大优秀青年、优秀共产党员、第一至四届中小学优秀校长,镇平县优秀中心校长、教育教学工作先进个人。任职于镇平县杨营镇中心学校,现援疆支教于哈密市第十一中学。 参加工作以来一直从事初中语文教育教学工作,二十余次参加省市县级优质课、示范课竞赛活动并获奖,撰写教学教研论文获奖发表、参与省市级教科研课题研究三十余篇次,先后六十余次在各级竞赛活动中被评为优秀辅导教师。多年来孜孜不倦潜心语文教学研究,关爱学生,以培养学生的阅读兴趣和写作兴趣为契机激发学生学习语文的热情,使学生语文素养得到极大地提高。2001年秋,参与创建了枣园镇初中绿源文学社,定期编印《绿源》期刊。在广大语文教师的辛勤耕耘和辅导下,二十多年间有1000余篇优秀学生习作分别在国家级刊物发表或者在各级各类竞赛中获奖,其中本人直接指导的就有80余篇。这不仅极大地提高了学生的写作兴趣,也使学校语文学科整体教学水平一直位居区域前列。 2009年2月主持的教科研课题《农村初中作文教学现状及对策研究》获得南阳市教科研成果三等奖。在第四、五、六、七、八、九、十一届南阳市小作家杯作文竞赛中分别被评为优秀辅导教师。2015年9月,成果《绿源文学社》获南阳市中小学综合实践活动课程建设优秀成果一等奖。2017年9月,被评为南阳市优秀文学社团辅导教师(绿源文学社),2020年11月主持省级教科研课题《文学社团提升初中学生作文兴趣和素养的实践研究》) (责编:孙培烨 王明娟 供稿 李兆杰) |